オープンアップITエンジニアのキャリアと報酬

キャリアと報酬

オープンアップITエンジニアではスキルアップと経験に基づいたキャリア・報酬制度を導入しており、モチベーション高く就業することが出来ます。多様なキャリアを描け、自身の力で報酬UPをも実現できるキャリア・報酬制度について説明します。

このページでわかること

- オープンアップITエンジニアのキャリア・報酬制度がわかる

- どんなキャリアが存在するかがわかる

- 報酬を上げるためにやるべきことがわかる

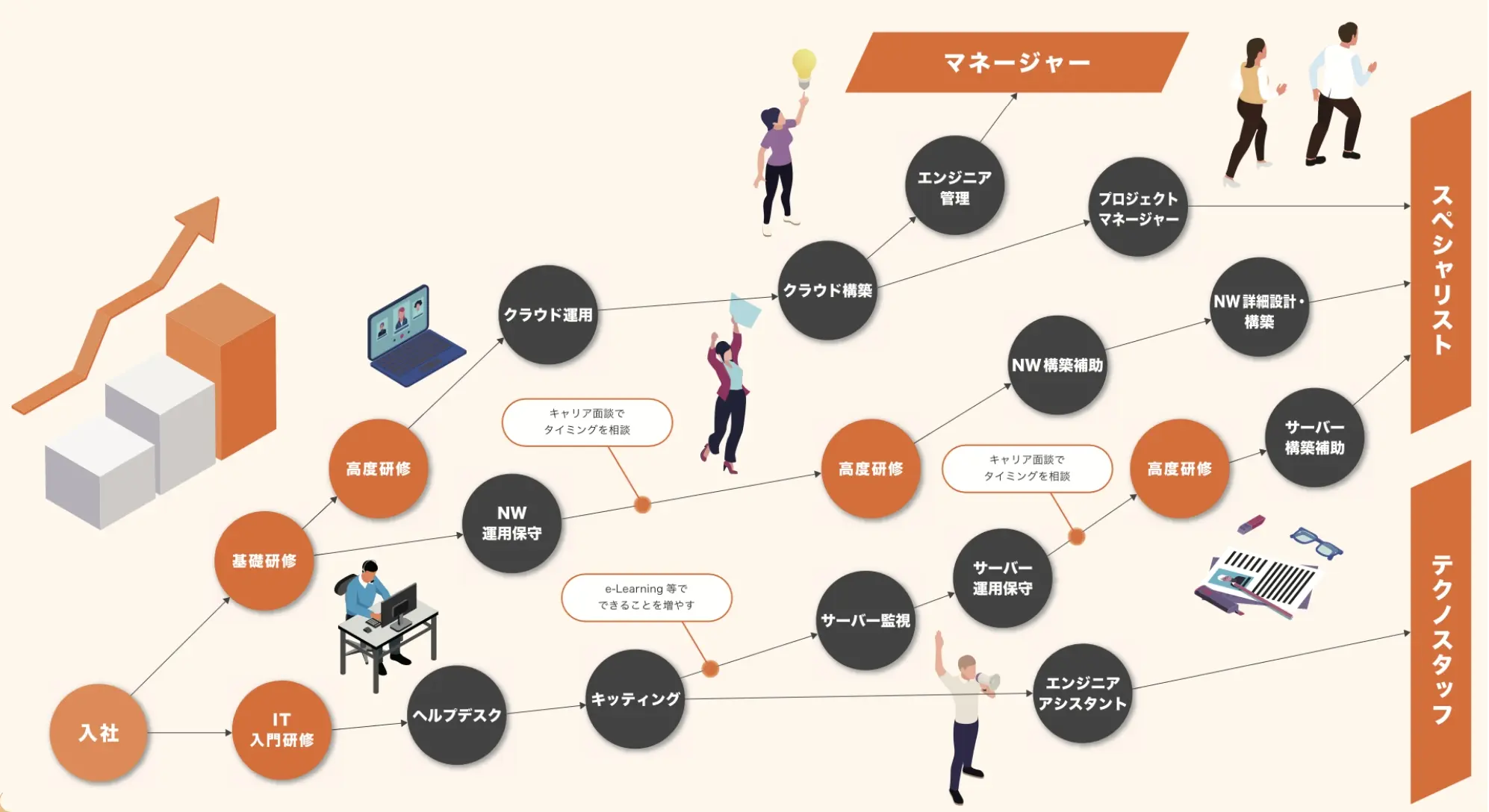

描けるキャリア

当社は幅広いキャリアパスをご用意しています。

はやいキャリアアップを目指している方にも、じっくりキャリアを形成したい方にもあわせてキャリアを進んでいただけます。様々な選択肢の中から、自分に合った道を拓いてください。

各キャリアの定義

テクノスタッフ(T1~T10)

未経験の方はここからスタートになります。インフラ領域の運用監視業務や、保守業務、サポート業務を担当するエンジニアです。

スペシャリスト(S1~S10)経験を積みながら、テクニカルなスペシャリストを目指すキャリアです。シニアエンジニア、業務リーダーやプロジェクトマネージャーを目指します。

マネージャー(M1~M8)ラインとしての技術者の⼈事管理の責任を担うマネージャーです。 (PMではありません)

原則プレイヤーではなく、チームとしての業務を管理します。

スペシャリスト相当の技術スキルとマネジメント能⼒を有しています。

キャリアの全体像

多様なキャリアパス

報酬の仕組み

01年次昇給

7月に年次昇給で給与が上がります。

02資格取得

資格を取得することで給与が上がります。どの資格をとればいくら上がるかが明確なため、資格取得へのモチベーションにもなりますし、資格取得の努力とスキルアップがそのまま給与に反映される仕組みとなっています。

03キャリアレベルが上がった時に昇給

定期的な評価によりキャリアレベルが上がった場合には、給与が上がります。日々の努力が給与に反映される仕組みとなっています。

04取引先の評価や業務難易度

取引先からの評価UPや就業する業務が高難易度の場合、それらに応じて給与が上がる当社独自の制度があるため、日々の姿勢や取り組みも給与に反映される仕組みとなっています。

キャリアと報酬のケース