システムエンジニアとはどんな仕事?簡単に解説【1日の流れ~必要スキルまで】

エンジニア採用

エンジニア採用

- システムエンジニアとはどういった仕事なの?

- どういったスキルを求められるのか?

- システムエンジニアのメリットは?どんな人が向いている?

システムエンジニアという職業は聞いたことがあるけど、実際にどういう仕事をしているのかはなかなかわからないものですよね。

そこで本記事では、システムエンジニアとは?という解説を含めて、以下内容を説明します。

- システムエンジニアの具体的仕事内容と1日の流れ

- システムエンジニアになるメリット

- 求められるスキルと向いている人

システムエンジニアに興味を持っているあなたにとって、読み応えがある記事となっていると思います。

記事が長めになっていますので、下記のリンクから興味がある部分に飛んでいただき読み進めてください。

※本記事はITエンジニアの派遣転職サービスを運営する夢真ビーネックスグループのグループ企業複数社、及び元エンジニアの当サイト編集長が監修しています。

システムエンジニアとは?

システムエンジニアとは、顧客から行っている業務のヒアリングを行い、ITを使ったシステム開発における設計、導入を行う職種です。

システムエンジニアは一般的に、SE(エスイー)と略して呼ばれます。

システム構築を行っていく上で中心的な役割を担い、設計からプログラミング、テストなどの開発をはじめ、データの移行、システムが動き出したあとのアフターフォローも含めて対応していく必要があります。

システムエンジニアとプログラマーの違い

システムエンジニアとプログラマーは一見同じような仕事をしているように思うかもしれませんが、実際は全く違います。

システムエンジニアは、システム開発の上流工程を担当します。

顧客から業務や課題のヒアリングを行い、クライアントが抱えている課題を解決するためのシステム設計を行うことがメインの仕事です。

一方でプログラマーは、システム開発の下流工程を担当します。

システムエンジニアが作成した設計書や仕様書をもとに、プログラミングを行ってシステムの開発を行っていくことが仕事です。

システムエンジニアとプログラマーの違いについて、下記の記事で詳しく説明しています。

もっと違いを知りたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

システムエンジニアの仕事内容:具体例9選

システムエンジニアの仕事内容は、顧客へのヒアリングからはじまって、設計・開発を経てシステム導入を行っていきます。

具体的には下記の9つが代表的な仕事となります。

- 要求整理

- 要件定義

- 基本設計

- 詳細設計

- プログラミング(製造)

- テスト設計/テスト実施

- システム移行/データ移行

- 運用/保守

- プロジェクトマネジメント

1つずつ詳しく解説していきます。

1.要求整理

1つ目は「要求整理」です。

顧客へ対してヒアリングや質問を繰り返し行い、顧客の要求を引き出す最初の工程です。

顧客がどういった要望を持っているのか、本当の要望は何なのかということをすべて引き出します。

顧客からの要望が足りなかった場合や、要求整理をした結果が顧客とズレている場合、構築するシステムでは顧客の課題を解決することができなくなるため、非常に重要な工程です。

2.要件定義

2つ目は「要件定義」です。

要求整理をした結果をもとに、具体的にどういった機能を実現していくのかを決定していく工程です。

システム構築を行うには大きな費用がかかることはもちろん、開発期間が関わってきます。そのため、実現する機能と費用、開発期間を考慮して検討していきます。

また、システムを使う端末やOS、想定利用人数/時間帯を合意し、どういった利用環境で使うのかを確定させます。

システムを本稼働させたあとのフォロー体制などもこのタイミングで合意します。

3.基本設計

3つ目は「基本設計」です。

要件定義で開発すると決定した機能を実現するためのシステム設計を行う工程です。

システムを利用する人が目にする部分について決定をしていきます。

具体的には下記のような項目です。

- 画面の大きさや項目レイアウト

- 画面の操作方法

- 入力エラー時に表示するメッセージ

利用者がどういったシチュエーションで利用するのかということを具体的に考えた上で、使いやすく入力間違えが少なくなるような画面などを考えていきます。

4.詳細設計

4つ目は「詳細設計」です。

基本設計で決めた実装する機能について、具体的にどういった技術や処理(ロジック)で実現していくのかを設計する工程です。

このあとの工程で控えているプログラミングができるように、システムのデータを保管しておくためのデータベースの項目名や、画面の項目名の決定などを行っていきます。

また、業務で利用するシステムの場合は、四捨五入や切り上げなどの細かな計算方法も明確に設計時に決めておく必要があります。

5.プログラミング(製造)

5つ目は「プログラミング(製造)」です。

詳細設計で設計者が決めた内容通りにプログラムを作り込んでいく工程です。

この工程は通常プログラマーが担当しますが、プロジェクトによってはシステムエンジニアも作業を行います。

プログラミングは設計書通りに実装を進めて、過不足なく処理を入れるのが最重要です。

なお、プログラミングを行うときのプログラミング言語や管理手法は、プロジェクトによって様々であり、それぞれの現場で確認が必要です。

6.テスト設計/テスト実施

6つ目は「テスト設計/テスト実施」です。

プログラミングが完了し、完成したシステムが事前に決めた仕様通りに動くことを確認する工程です。

設計書通りに動かないという不具合(バグ)は、下記のような理由で発生します。

- 設計時の考慮漏れ

- プログラミング実装時の実装不備

どういった原因であっても、事前に決めた仕様通りにシステムが動くことを担保するために、この工程で不具合をすべて出し切る必要があります。

7.システム移行/データ移行

7つ目は「システム移行/データ移行」です。

システムのテストが完了したあと、実際に使うデータなどを入れシステムの本稼働へ向けて準備をする工程です。

どれだけテストで不具合を出しきったとしても、実際に顧客が使うのはシステムが本稼働してからであり、ミスは許されません。

そのため、移行手順書という資料を用意して移行作業の間違えがないようにします。

また、影響が大きなシステムの場合は、システム移行のリハーサルを行うなど、入念に準備を実施します。

8.運用/保守

8つ目は「運用/保守」です。

新しくシステムが稼働した後に、問い合わせ対応やトラブル対応を行う工程です。

新しく構築したシステムはわからないことが多く、利用者から様々な質問が数多く寄せられます。

問い合わせは簡単なものから難しいものまで、種類やボリュームは多岐にわたります。

顧客への業務影響を考慮し、顧客の業務が止まらないように優先順位付けを行った上で一つずつ解決していきます。

また、何らかの原因でシステムが正常に動かなくなった場合には、原因調査および対応まで実施します。

9.プロジェクトマネジメント

9つ目は「プロジェクトマネジメント」です。

システム開発をスケジュール通りに進めるためにこれまで紹介してきた工程において、品質、コスト、スケジュールを管理しながら進める必要があります。

メンバーの負荷状況や進捗状況を参考に、人員の調整や作業の順番を入れ替えるなどシステム開発を柔軟に進めるために重要な役割です。

また、顧客との調整役も行い、顧客と自社メンバーの間に立って、システム開発における進捗状況や課題を共有/報告します。

システムエンジニアの1日の仕事の流れ

これまでの内容で、システムエンジニアはどういった仕事をしているのか理解してもらえたと思います。

ここからは、より具体的にどういった仕事をしているのかを見ていきます。

9:00 始業

始業後に最初に行うのは、メールやチャットツールなどのチェックです。顧客やメンバーからの問い合わせ対応の確認をします。

9:30 システム開発プロジェクトの朝会

システム開発の進捗状況のすり合わせや、課題共有、情報連絡などの目的で集まります。問題がない場合や共有事項がない場合は流会や短時間で終わりますが、プロジェクト開始段階や、本番稼働前の佳境に差し掛かった場合は長くなることが多い

10:00 システム設計作業

頭を使って考える仕事はできる限り午前中に実施します。基本設計書や詳細設計書へ設計内容を記載していきます。

12:00 昼休憩

ランチタイムに昼食を取ります。チームメンバーと一緒に食べたり、一人で食べたりと人や状況によって様々です。

13:00 顧客との打ち合わせ

システム開発するために、顧客との打ち合わせを行います。

設計内容の確認や実際の画面サンプルを見せるなどを行い、できあがるシステムをイメージさせて顧客から意見を収集して、さらに良いシステムへしていきます。

15:00 議事録の作成と資料の修正

顧客との打ち合わせの内容を議事録へまとめ、記録として残しておきます。また、その場で指摘された内容の修正作業を自身で行なうもしくは、メンバーへ指示して実施します。

17:00 次の日の仕事準備

次の日の始業から、すぐ仕事へ取り掛れるように事前準備をしておきます。金曜日の場合は、翌週どういった仕事を行うのか、今のうちから準備しておくことはないのかなどを確認します。

18:00 終業

システム開発のスケジュールが遅れていない場合は定時で終わりますが、遅れている場合は残業にて設計などの作業を行います。

システムエンジニアになるメリット

システムエンジニアの1日のスケジュールから、より具体的なイメージを持っていただけたのではないでしょうか。

ここからは、さらにシステムエンジニアのメリットについて紹介していきます。

システムエンジニアのメリットは下記のとおりです。

- 将来性が高い

- 平均年収が日本人の平均より高い

- 働き方の自由度が高い

1つずつ詳しく説明していきます。

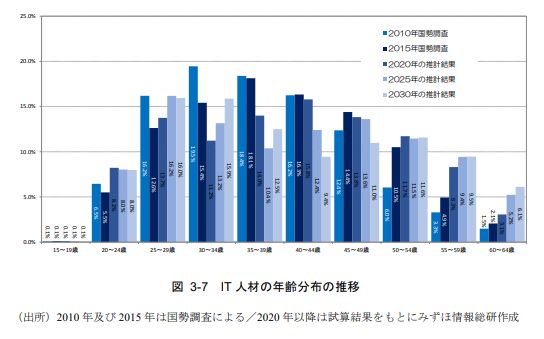

将来性が高い

システムエンジニアを始めとしたIT人材は、将来的にも人手が足りない状態になると言われています。

※引用元:経済産業省が出しているIT人材白書

QRコード決済やブロックチェーンをはじめとして、様々な分野でIT化が進んでいますが、ここからさらに加速していくことが予想されています。

これからも需要が広がっていく業界のため、将来的にも仕事がなくなる可能性はすくないと言えるでしょう。

また、システム設計やプログラミングスキルがあれば手に職をつけた状態になるため安心感があります。

平均年収が日本人の平均より高い

システムエンジニアの平均年収は日本人の平均年収よりも高いです。

- システムエンジニアの平均年収:568万円

- 日本人の平均年収:403万円

機械学習やAI、クラウドなどの最先端の技術を身につけることで、より高い年収を目指すこともできます。

働き方の自由度が高い

自分のスキル次第でさらに高い年収を上を目指せることは、非常に良いメリットです。

システムエンジニアはパソコンがあれば業務が可能であり、リモートワークで業務を行う企業が増えてきています。

中には、フルリモートでオフィスに1回も出社することがない企業や、Webカメラ越しで見たことはあるが実際に対面で会ったことがない企業も出てきています。

また、勤務時間も自由度が高い傾向があります。

成果物としての設計書やプログラムができれば問題ないため、フレックス勤務を取り入れている企業も多いです。

実際にフレックスを取り入れている企業として、情報通信業が上位であるという調査結果も出ています。

※引用元:就労条件総合調査14 産業・企業規模、変形労働時間制の採用の有無、変形労働時間制の種類別企業割合

システムエンジニアに求められる能力

システムエンジニアには様々な魅力やメリットがあることをご理解いただけたかと思います。

ここでは、システムエンジニアに求められる能力を紹介します。具体的には次の7つの能力が求められる代表的な能力です。

- ITスキル・技術力

- 業務理解力

- コミュニケーション力

- 論理的思考力(ロジカルシンキング)

- マネジメント力

- リーダーシップ力

- 誠実さ

1つずつ解説していきます。

ITスキル・技術力

1つ目は「ITスキル・技術力」です。

システムエンジニアはシステムを作っていくため、ITスキルは必要不可欠です。

システムを設計するためには、次のような内容を考慮しないといけません。

- ハードウェア

- ソフトウェア

- ネットワーク

- データベース

- プログラミング

- セキュリティ

- 使いやすさ

また、IT業界は次々と新しい技術が出てきます。

その新しい技術は既存技術の上に成り立っており、基礎のITスキルを身に着けておくとスムーズに理解できるため、早く習得が可能です。

業務理解力

2つ目は「業務理解力」です。

システムエンジニアは様々な業務に対して、システム開発を行なっていきます。

自分が担当や経験をしたことない業界や業務についても、ヒアリングしたり想像力を働かせたりして顧客の業務を理解することが必要です。

システム導入をする多くの理由は、顧客の業務のおける課題や問題点をITの力を使って解決します。

そのため顧客の業務を理解することは、システム導入にとって重要なポイントとなります。

顧客の業務を正しく理解することで、より問題を深く考えることができるため、的確な解決策を考えることが可能です。

コミュニケーション力

3つ目は「コミュニケーション力」です。

システム開発を進める際には顧客の要望やニーズをくみ取り、本質的な顧客の問題を解決する必要があります。

その際には顧客へ繰り返し質問しなければならないため、質問力が求められます。

また、プロジェクトを管理する立場になると、顧客に対してプロジェクトの進行状況や課題などを説明する場面があります。

上記のような場面では、わかりやすく説明するスキルも必要です。

さらに、コミュニケーション力は社内の開発チームをまとめるためにも求められます。

論理的思考力(ロジカルシンキング)

4つ目は「論理的思考力(ロジカルシンキング)」です。

論理的思考力とは、物事を細かく分解し本質を捉えて、筋の通った考え方ができる力です。

顧客の問題点や課題を探し出す際には、事象や事実の切り分けや、事実と課題の結びつきを整理する必要があります。

論理的思考力が足りない場合は、適切なシステム開発ができない可能性が少なくありません。

そのためシステムエンジニアにはロジカルシンキングが重要です。

マネジメント力

5つ目は「マネジメント力」です。

システム構築は顧客との間で決められたスケジュール通りに進める必要があります。

そのスケジュールどおりに進めるためには、下記のような作業を行いながら開発を管理(マネジメント)していく必要があります。

- 開発作業が予定通り進んでいるかを確認する進捗管理

- 負荷が特定の人員に偏らないようにするメンバー負荷の調整

- 予期しないことをリスク管理などをする必要がある

また、設計書やテスト実施結果を確認し、システムの品質を管理するというマネジメントも求められます。

リーダーシップ力

6つ目は「リーダーシップ力」です。

システム構築は個人ではなく、複数人以上が集まるチームで開発を進めていくことが多いです。

そのため、チームを引っ張ったり、メンバーへ声をかけていくなどのリーダーシップはリーダーをする上で必要になります。

また、リーダーポジションの人だけはなく、チームメンバー全員にリーダーシップが求められます。

自分から積極的に発言をしたり、誰もやっていない気づいた仕事を拾いにいくなどという姿勢も非常に重宝されます。

誠実さ

7つ目は「誠実さ」です。

誠実さは具体的なスキルではなく、精神的な姿勢ですが非常に重要です。

システム構築していく上で、課題や問題が数多く出てきます。

課題の中には解決が難しい問題が発生します。そういった課題へ対しても、顧客と対話をしながら両者が納得できる落とし所を決める必要がある。

こういった場面において有効に働くのが、顧客からの信頼です。

顧客から信頼されるためには、顧客と真正面からぶつかって話し合いをして行く必要があります。

上記のような話し合いを何回もしていくことで誠実さを顧客に認めてもらうことで、顧客から信頼される担当者になることができます。

システムエンジニアに向いている人の条件

システムエンジニアに必要なスキルは上記にて紹介してきましたが、システムエンジニアとして活躍する人はそれ以外の要素もあります。

ここではシステムエンジニアへ向いている人の条件を紹介します。

向いている人は下記のような特徴があります。

- 相手の目線へ立つことができる人

- ITが好きな人

- ムダなことが嫌いな人

1つずつ紹介していきます。

相手の目線へ立つことができる人

システムエンジニアは顧客の課題や問題点をシステムで解決することが、最も重要な仕事です。

顧客の課題を本当に理解するためには、顧客の視点に立って自分ごととして捉えることで初めてできるようになります。

第三者の視点から見ることで全体を俯瞰することができますが、課題を深ぼっての理解ができません。

そこで顧客と同じ視点で業務を考えて具体的に業務をイメージすることで、細かな部分まで検討することができるようになります。

ITが好きな人

ITの技術やトレンド技術は日進月歩で進んでおり、システムエンジニアはIT技術をずっと追い続ける必要があります。

そのため、ITが好きな人はシステムエンジニアに向いているといえるでしょう。

また、ITが好きな人はIT技術を業務以外の部分で自分から調べたり、試したりすることに抵抗がありません。

業務を行う上で得た知見と、業務外の活動で得た知見の両輪で知識や経験を積むことで早く成長し、キャリアアップをすることも可能です。

ムダなことが嫌いな人

システムエンジニアは顧客の業務上の問題や課題の解決を仕事としています。

よくあるシステム導入は、紙やExcelで行なっている手作業をシステムで自動処理させて、業務の効率化を進めるケースです。

そのため、そういったムダを見逃すことなく効率化させることが好きな人は、システムエンジニア向きといえるのです。

システムエンジニアは文系出身でもなれるのか?

文系出身でもシステムエンジニアになれるのかという質問は非常に多いです。

結論から言えば、文系でシステムエンジニアになることは可能です。

とはいえ、なぜ理系のほうが向いているのかという点を含めて、下記の内容を紹介します。

- 理系のほうが有利と言われる理由

- 文系出身のほうが有利な面もある

1つずつ解説していきます。

理系のほうが有利と言われる理由

システムエンジニアに求められるスキルでも紹介したロジカルシンキングは、一般的に理系出身の方が得意と言われています。

そのため、システムエンジニアは理系のほうが得意という印象があるようです。

また、AIや機械学習と言われる分野は、難しい数式が出てきます。

理系出身の人はこういった数式にも抵抗がないため、向いていると言われています。

文系出身のほうが有利な面もある

システム開発は複数人で進めていくため、誰でも理解できるわかりやすい文章を書くことができる文系は有利と言われています。

誰もが分かる文章で記載しないと認識のズレが発生し、システムの不具合の要因となってしまいます。

また、システム設計を進める上で顧客との対話は避けて通れません。

基本的に、顧客はシステムやIT用語には詳しくありません。そのため、詳しく知らない人に対してわかりやすく説明する必要があり、この点でも文系のほうが有利に働くと言われています。

結論としては文系、理系どちらでも問題ない

上記で記載したとおり、理系と文系で得意な領域がそれぞれ分かれています。

強みとして発揮できる場所が違うだけで、どちらもシステムエンジニアとして問題なく働くことが可能です。

そのため、自分が持つ強みを活かして自信をもってシステムエンジニアとしての道を進めていってください。

「システムエンジニアはきついからやめとけ」という噂は本当?

システムエンジニアと聞くと、下記のようなイメージを持つ人が多いです。

- 残業が多い

- 休日出勤が多い

- 徹夜が多い

このイメージが本当なのかを説明していきます。

残業が多いのか?

厚生労働省の資料によると、システムエンジニアの平均残業時間は1ヶ月あたり16時間でした。

※引用元:休日出勤が多いのか?

システムメンテナンスや、システムのリリースは利用者がいないタイミングで行う必要があります。 システム開発の相手が企業の場合は、企業が利用しないタイミングが好まれるため、土曜日や日曜日などの休日になることが多いです。 ですが、システムのリリースは基本的に開発が完了したタイミングでしか発生しないため、回数が多いものではありません。 また、システムメンテナンスも同様に何度も発生するわけではないため、頻度は少ないでしょう。 ただ、トラブルは突然発生することがあり、突発的に休日出勤になることは可能性としてあることから、多いイメージがあるのかもしれません。 システムエンジニアは徹夜でパソコンに向き合っているイメージがあるようです。 顧客の業務が止まってしまうレベルのシステムトラブルが発生した場合には、影響を及ぼさないためにも夜間で復旧させるため、徹夜ということもありえます。 また、開発中のスケジュールに遅れが出ており、どうしても翌日までに間に合わせないといけないケースにおいて、徹夜することもあります。 ただ、上記のように徹夜になるのは非常に限定的な状態であり、何度も起きるということは少ないです。 そのため、徹夜で作業するというのもイメージが先行しているとも言えるでしょう。 システムエンジニアになるには、これまで紹介してきたスキルを身につけておく必要があります。 それらのスキルを身につけるためには、下記のような方法があります。 また、スキルを証明するためにも資格取得をすることも一つの手段です。 今回はシステムエンジニアとはどういった仕事なのか、必要なスキルはどういったものなのかなどを解説しました。 システムエンジニアが行う仕事内容は多岐に渡り、様々なスキルが求められるため、システムエンジニアになるのは簡単ではありません。 ですが、その分システムエンジニアになることができれば、将来性やお金の面で非常に有利になります。 システムエンジニアに興味を持ったのであれば、まずは資格の勉強やプログラミングなどできる部分から始めてみてはいかがでしょうか。徹夜が多いのか?

システムエンジニアになるには?

まとめ

この記事の監修者・著者

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞

・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定

・AWS認定資格保有者数1,154名(2024年6月現在)

・Salesforce認定コンサルティングパートナー

・Salesforce認定資格者276名在籍(2024年5月現在)

・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2024年6月時点)

最新の投稿

- 求人・転職サイトや自社採用サイトを使っているが、自社に合ったITエンジニアが応募してこない…

- すぐに採用したいが、応募がぜんぜん集まらない

オープンアップITエンジニアをご検討ください!

当社のITエンジニア派遣サービスは

- 派遣スピードが速い!(最短即日)

- 4,500名のエンジニアから貴社にマッチした人材を派遣

- 正社員雇用も可能

こんな特長があり、貴社の事業やプロジェクトに合った最適なITエンジニアを派遣可能です。

まずは下記ボタンから無料でご相談ください。